家长必修课:你有对孩子发泄过情绪吗?

你有没有被父母迁怒的经历?明明自己没有做错什么,甚至是什么都没有做,只是因为父母心情不好,就遭受到莫名其妙的指责,承受他们的负面情绪。心理学中将这种因为自己情绪不好而迁怒别人的行为称之为踢猫效应。

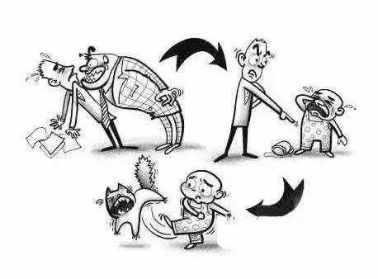

踢猫效应是指负面情绪和感受的传染过程,即我们的负面情绪,一般会根据等级和强弱组成的社会关系链条依次传递,由金字塔尖一直扩散到最底层,这样就会形成一条清晰的愤怒传递链条,无处发泄的最弱小的那只“猫”,会成为最终的受害者。而孩子作为一个家庭中的“弱势群体”,虽然会受到照顾,但同时也很容易承受着整个家庭的负面情绪。

踢猫效应在我们家庭生活中非常常见。比如,如果父母因为工作而产生一些负面情绪的时候,会很容易将这种负面情绪发泄到伴侣和孩子身上。

父母作为成年人,面对的生活压力、社交压力和经济压力都较大,因此容易出现一些负面情绪。有一部分父母,他们会转移自己的注意力,等到情绪平缓之后,再和孩子接触;还有一部分父母,会在负面情绪上头的时候,迁怒孩子,但是当他们冷静下来之后,会真诚地和孩子道歉,并作出补偿。此外,有一类父母,会在情绪上头的时候,无意识地将负面情绪发泄到孩子身上,就这样让孩子承接了自己的负面情绪。

如果父母的情绪总是阴晴不定,孩子很容易形成讨好型人格。家庭环境对孩子的心理健康有着潜移默化的影响,如果父母总是将自己的负面情绪发泄到孩子身上,当孩子需要与父母相处、沟通的时候,他们会下意识地揣测父母当下的情绪,根据父母当下的情绪来决定自己现在是可以与父母正常沟通还是需要小心翼翼应付,以免被父母迁怒而遭受无妄之灾。长此以往,会造成孩子安全感缺失的问题,在与他人相处的时候,会下意识地迎合他人,会担心自己的行为是否会让对方不开心。

长期承受父母的情绪暴力不会让孩子讨厌父母,只会让他们不再爱自己。孩子对父母有着天然的依赖和信任,如果父母通过挑孩子的错处来发泄自己的负面情绪,孩子会将父母对自己的这种反馈内化,他们会认为是自己做错了事情,是自己调皮捣蛋,才让父母如此生气,这种想法会随着父母一次次地向孩子发泄自己的负面情绪而根植在他们内心,慢慢自我怀疑与自我否定,降低自我评价。进而导致形成自卑、敏感的性格。

在家庭中长期做“被踢的猫”,也会让小孩成为“踢猫的人”。如果在家庭中孩子长期承受着父母的负面情绪,这种情绪表达方式也会潜移默化的影响孩子,导致孩子认为这种迁怒别人的发泄方式是有效的、合理的、正确的。在这种家庭环境之下,孩子学不会如何正确表达和处理自己的负面情绪,会在潜移默化中将自己的负面情绪发泄给他人,比如路边的野猫或者是班级中处于弱势的同学,前者容易被挠,后者容易造成校园霸凌事件的发生。

那么,家长该怎么做才能避免家庭中出现踢猫效应呢?

1.转移注意力。

父母虽然是成年人,但是也有自己的喜怒哀乐,因此出现负面情绪是一件非常常见的事情,当父母感知到自己当下非常愤怒的时候,可以通过转移自己的注意力来暂时平息自己当下的负面情绪,再与孩子进行正常的沟通和交流。当我们带着负面情绪的时候,可以先尽量不要说话或行动,避免由于冲动而将情绪发泄给孩子,早点别的事情来转移自己的注意力,给自己几分钟的时间冷静一下。

2.明白生气的原因。

当父母们在生气的时候,可以通过分析自己当下负面情绪的来源,比如写随笔等方式,搞明白自己到底是为什么在生气。明确造成自己感到生气、愤怒的原因。这样做首先能够帮助我们将与自己当下负面感受无关的人与事摘离出去,避免殃及无辜。其次,也能帮助我们梳理造成自己出现负面情绪的问题所在,帮助我们解决问题,而不是发泄情绪。

3.表达自己的情绪和感受。

当感到心烦意乱,想一个人静静的时候,不妨坦然地和孩子说出自己的诉求,先具体描述事件,然后表达自己的感受和情绪,接着陈述一下具体原因,最后表达一下自己的意愿,需求或者是期望。类似“爸爸因为……事情,所以现在有点不开心,能让爸爸独处一会吗”“因为……事情,所以妈妈现在有点生气,你可以先自己去写作业吗”,这些表述本身就是情绪梳理的过程,通过这样的沟通,也能让孩子明白感到生气和愤怒的时候,该如何表达自己的情绪,而非发泄,这些负面情绪也并不是不可控的事情。

踢猫效应在生活中非常常见,我们应该明白,这种转移愤怒的方式不能解决问题,而只会波及更广,而身边亲近的人最容易成为我们的发泄对象,我们应该有效控制情绪,不要将负面情绪带到家中,发泄到孩子身上。

希望我们既能不做最终承受负面情绪的那只猫,也不要成为踢猫的人。